Le 11 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lille a décidé de reconnaître un préjudice « animalier » et condamné le propriétaire d’un chat, reconnu coupable d’actes de cruauté ayant entrainant sa mort, à lui verser la somme de 100 € en réparation de son préjudice, distraits par une association de défense des animaux in fine.

C’est une décision inédite en France et son apport est double, mais toute innovante et bienvenue soit-elle, sa portée doit être relativisée car le jugement a été rendue en première instance et contredit l’état du droit.

Les jugements rendus en première instance et en premier ressort peuvent être relevés d’un appel devant… la cour d’appel (sans blague).

Cette juridiction de second degré réexamine l’affaire en fait et en droit et rend un arrêt confirmant ou infirmant le jugement rendu en première instance.

Cet arrêt est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation afin que la Cour de cassation vérifie, seulement, la correcte application du droit.

Alors mes Chers tous qui m’auraient confié leur confiance et leur défense, pitié, ne faites pas passer votre si dévoué pour un c** en recherchant une nouvelle appréciation des faits devant la Cour de cassation, par un pourvoir formé hors délai et sans que j’en sois informé autrement que par une notification du greffe…

Par conséquent, sauf à ce que la Cour de cassation ne rende une décision contra legem, c’est-à-dire à l’encontre de la loi si tant est encore qu’elle soit saisie, cette position du tribunal correctionnel de Lille ne peut être prise pour acquise, mais donnera néanmoins du relief aux arguments des praticiens et théoriciens favorables à ce que les animaux soient reconnus comme sujets de droit.

Lorsque la réponse législative à une question de droit apparaît désuète, il arrive que la Cour de cassation rende ce que l’on appelle un arrêt de « provocation » invitant ainsi le législateur à apporter une nouvelle réponse conforme aux évolutions des moeurs et des normes de notre société.

Il est donc parfaitement envisageable que la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire en vienne à céder face à une décision des juges du fond maintenue en ce sens, l’avenir nous le dira.

En effet, la France a une position rétrograde sur le statut juridique des animaux car refuse de voir en ces derniers l’existence d’une personnalité juridique qui leur conférerait des droits et des obligations.

Depuis la rédaction du code civil laissé à la plume de nos jurisconsultes bonapartistes, les animaux sont considérés comme des biens meubles.

C’est barbare, contre-intuitif et si il est vrai que mon chat sent un peu la poussière, il n’est certainement pas un bibelot !

Ainsi, l’article 528 du code civil, dans sa rédaction de 1999, disposait que :

« Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère. »

Pourtant et par fiction, l’article 1842 du même code attribue la personnalité juridique aux sociétés en ce que :

« Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. »

Ironiquement, les animaux étaient bien plus proches de la personnification juridique au Moyen-Âge qu’ils ne le sont aujourd’hui.

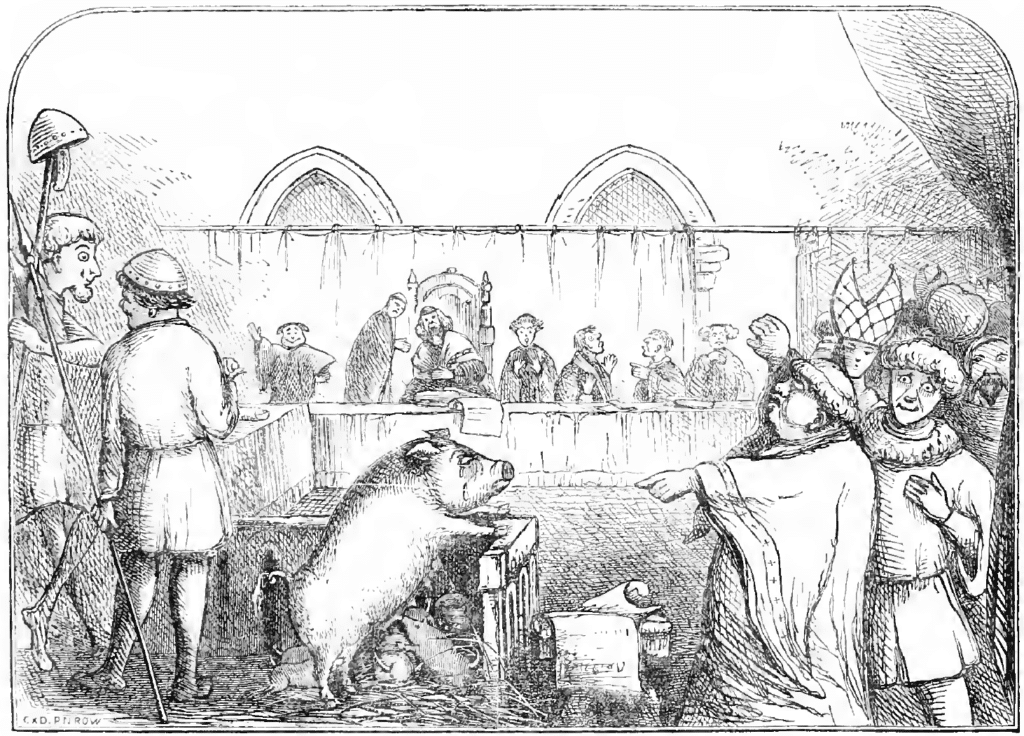

C’est ce qu’illustre une gravure poignante attribuée à l’an 1457, illustrant le procès d’une truie et de ses porcelets accusés d’avoir commis le meurtre d’un enfant.

La truie fut reconnue coupable et ses porcelets acquittés.

Je ne saurai vous dire si la truie a fini en bacon, mais c’est probable.

À première analyse, rien ne fait donc sérieusement obstacle à ce que les animaux accèdent à la personnalité juridique, mais franchir le Rubicon mettrait le droit français au devant d’une inévitable retouche du régime de la responsabilité civile des animaux dès lors que leurs propriétaires ou leurs gardiens répondent des conséquences dommageables de leur fait.

Ces derniers seraient alors les solvens, ceux qui payent la dette de l’animal lequel y serait, par construction, obligé.

Il reste à évoquer la peine dérisoire à laquelle l’auteur des faits a été condamné, soit à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive de détenir un animal.

L’article 521-1 du code pénal incrimine les faits dont s’agit ainsi :

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. […]

Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Le prévenu s’expliquait de son acte par la circonstance que la chatte, Lanna alors tout juste âgée d’un an, ait griffé son enfant atteint d’autisme.

Or et sauf les cas où il en dispose autrement, le code pénal s’affranchit du mobile poursuivi par l’auteur d’une infraction.

Cette condamnation relativement faible est la résultante du principe d’individualisation des peines qui est le corollaire du principe cardinal de nécessité des peines gouvernant la matière pénale.

Le principe d’individualisation de la peine postule que le juge prenne en compte les caractéristiques individuelles de l’auteur d’une infraction, notamment, sa situation socioéconomique, son parcours de vie, ses antécédents judiciaires, sa compréhension des conséquences de l’acte incriminé, ses regrets éventuels, le risque de réitération.

Cependant, la peine théorique et maximum prévue par le code pénal demeure, à mon sens, non seulement peu dissuasive, mais encore plus incohérente.

Le quantum d’une peine irréductiblement prévue par le code pénal est arbitrairement arrêté par le législateur et exprime la gravité d’une infraction en fonction des valeurs de la société auxquelles les faits incriminés portent atteinte.

Les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux sont punis par trois ans d’emprisonnement, soit par la même peine que celle prévue pour un vol simple (!)

Néanmoins, à la faveur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, les animaux ne sont plus des biens tout en restant, d’après la lettre de l’article 515-14 du code civil, soumis à leur régime en ce que :

« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »

Il s’agissait d’une réforme en demi-teinte pour nos amis quadrupèdes (oui, je n’ai encore jamais vu de singe chez quelqu’un ou de poissons se noyer et les oiseaux ne chantent pas dans tous les foyers), mais les affranchissant de leur statut réducteur de biens meubles qui se définissent sommairement par des choses pouvant être déplacées et appropriées.

Le droit en vigueur considère donc que les animaux appartiennent à une catégorie dite « sui generis« , qui leur est propre, mais il est une chose de dire qu’il sont soumis régime intéressant les biens, en est une toute autre de les disqualifier de cette-même catégorie.

Ils sont « autre chose » et quelle que soit cette autre chose, toute atteinte qui lui serait portée ne justifie plus que la peine soit alignée sur celle d’un vol car, précisément, cette dernière vient sanctionner une atteinte à un bien que l’animal n’est plus.